超滤与反渗透联用是除盐水、中水回用、工业废水零排放、海水淡化等水处理项目最为常见的工艺。在超滤运行时,为防止膜元件被微生物污染,通常对进水投加次氯酸钠,而在进入反渗透之前,又需要投加亚硫酸氢钠或其它要求将余氯还原掉。但是在很多项目运行过程中,要么次氯酸钠加药量不足,导致超滤膜污堵;要么亚硫酸氢钠加药量不足,导致反渗透膜氧化,本文分享超滤-反渗透系统杀菌与余氯控制方法,供水处理人士参考。

次氯酸钠一般在滤池或过滤器之前,也有选择在超滤之前投加的,但推荐在滤池或过滤器之前,这样滤池或过滤器可以截留杀菌副产物。投加方式可以选择连续投加或冲击性投加,亦或两种结合使用。

亚硫酸氢钠的投加一般在保安过滤器之前。如超滤进水为连续加氯,则亚硫酸氢钠也要连续投加,同时需要注意的是,在超滤进水冲击性加氯时,要及时调整亚硫酸氢钠加药量。

连续投加的加药量为1~5 g/m³;冲击性投加的加药量为10~15 g/m³,每次持续 30~60 min,每24 h冲击性投加1次。在连续投加的加药量范围内,视超滤水箱内检测余氯≥0.5 mg/L为宜,不要在超滤设备上取产水检测,因为这样不能保证对后端管道和水箱的杀菌效果。

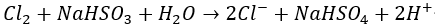

亚硫酸氢钠加药量应同时保证反渗透进水满足两个指标:余氯检测不到、ORP为180±20 mV。我们对水中余氯的检测结果是以Cl2计的,所以余氯与亚硫酸氢钠反应式可用下式表达。

根据化学反应计量关系可知,1 mg/L的余氯需要1.46 mg的亚硫酸氢钠。根据HG/T 3814-2006《工业亚硫酸氢钠》,亚硫酸氢钠中主含量(以SO2计)的质量分数为64%~67%,由当量关系,1 mg的亚硫酸氢钠相当于0.62 mg的SO2,那么1.46 mg的亚硫酸氢钠相当于0.91 mg的SO2,即1 mg/L的余氯需要1.34~1.42 mg的工业亚硫酸氢钠。这是理论用量,实际工程应用中,1 mg/L的余氯约需要3 mg的工业亚硫酸氢钠。

值得注意的是,亚硫酸氢钠不能投加过量,NaHSO₃ 是一种还原性有机盐,过量残留会为微生物提供碳源和能量,尤其是在预处理系统消毒不彻底的情况下;在某些水质条件(如高金属离子浓度、高温)下,NaHSO₃ 可能与 Fe³⁺、Mn²⁺ 等反应生成硫代络合物或沉淀物;其氧化产物(如 SO₄²⁻)残留会对膜表面电荷造成扰动,影响膜的选择透过性能。

实际水处理中余氯主要是指次氯酸(HOCl)和次氯酸根离子(OCl⁻)的总和。

HOCl是中性分子,不带电荷,易穿透微生物细胞壁,氧化还原电位(ORP)高(1.49 V);而OCl⁻带有负电荷,穿透力弱,氧化还原电位(ORP)低(0.89 V)。所以,HOCl的杀菌能力远远强于OCl⁻,是OCl⁻的80~100倍。

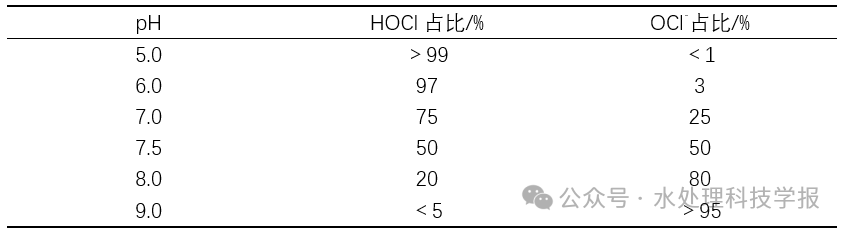

那么,余氯到底以HOCl形式存在、还是以OCl⁻形式存在,这取决于水的pH值。不同pH值条件下,二者占比如下表所示。

从表中可见,pH值越高,余氯中OCl⁻占比越高,杀菌能力就越弱,这就是为什么很多项目加了大量的次氯酸钠,检测余氯也很高,但是杀菌效果却很差的原因之一。

读到这里,很多读者会问,pH高时,次氯酸钠杀菌效果不好,那为什么超滤化学清洗时,要用氢氧化钠+次氯酸钠呢?

这里我们要区分清洗与杀菌机理不同,清洗不等于杀菌。清洗时,NaOH的主要作用是皂化、溶解有机物、破坏蛋白质结构、乳化脂类物质;NaClO在碱性条件下以 OCl⁻ 为主,虽杀菌能力弱,但氧化性依然存在,可以破坏生物膜中的蛋白质、胞外聚合物(EPS)、色素、黏液等复杂有机结构。即NaOH提供碱性环境,促进蛋白质结构解离,OCl⁻作为氧化剂进一步分解有机残留,提高清洗效果。总结来说,消毒时希望HOCl多,杀菌能力强;清洗时希望氧化力强、分解有机物——这时OCl⁻足矣。

合理控制超滤-反渗透系统余氯是保证膜元件使用寿命的前提,选择合适的加药点、加药量、检测位置是控制余氯的关键,余氯由HOCl和OCl⁻组成,而二者占比受pH影响很大,在杀菌过程中,pH应控制在较低水平,以保证余氯以HOCl为主。

超滤-反渗透系统杀菌与余氯控制方法-行业资讯-北京碧水源智慧科技股份有限公司

超滤-反渗透系统杀菌与余氯控制方法-行业资讯-北京碧水源智慧科技股份有限公司